「OTC医薬品の現状と今後の規制について」

骨太の方針2025でOTC類似薬の保険給付の在り方の見直しに言及されたこともあり、OTC医薬品について、整理してみたい。

■現在の医薬品の分類とOTC医薬品の定義について

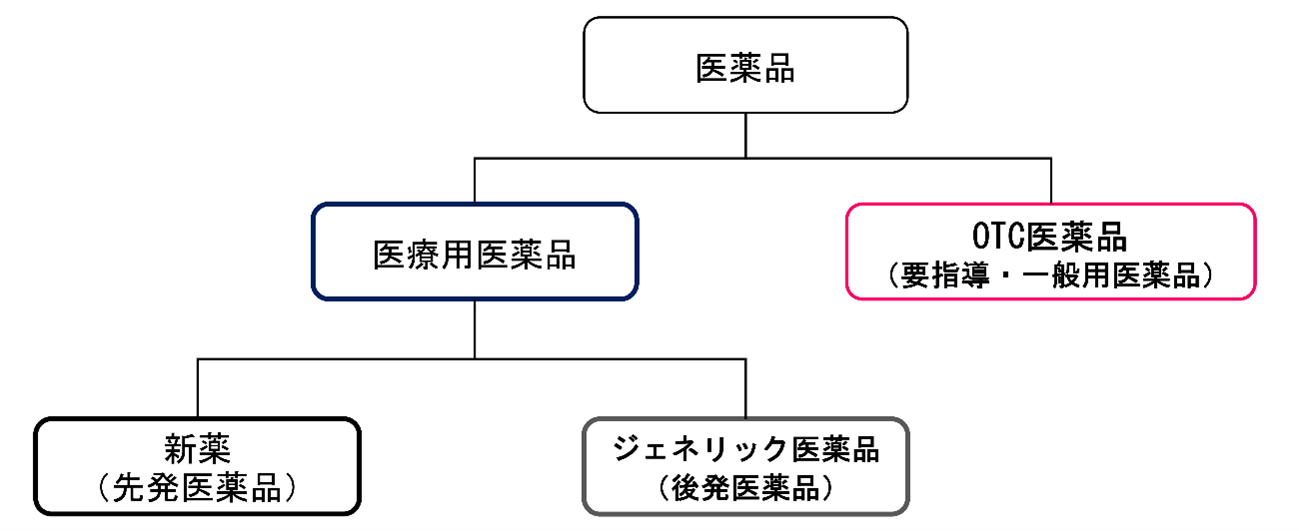

(1) 医薬品の分類

OTC医薬品:薬局・薬店・ドラッグストアなどで処方せん無しに購入できる医薬品

医療用医薬品:医療用医薬品とは、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品をいう。

(2) OTCの語源は?

英語の「Over The Counter:オーバー・ザ・カウンター」の略で、カウンター越しにお薬を販売するかたちに由来しています。

2014年以前は、OTC医薬品=一般用医薬品であったが、2014年の薬事法改正により、インターネット販売が認められない「要指導医薬品」と「一般用医薬品」に分けられ、OTC医薬品=要指導・一般用医薬品となっています。

<引用>厚生労働省 厚生科学審議会 医薬品医療制度機器部会(令和6年2月9日) 一般用医薬品等(OTC医薬品)の在り方について1)

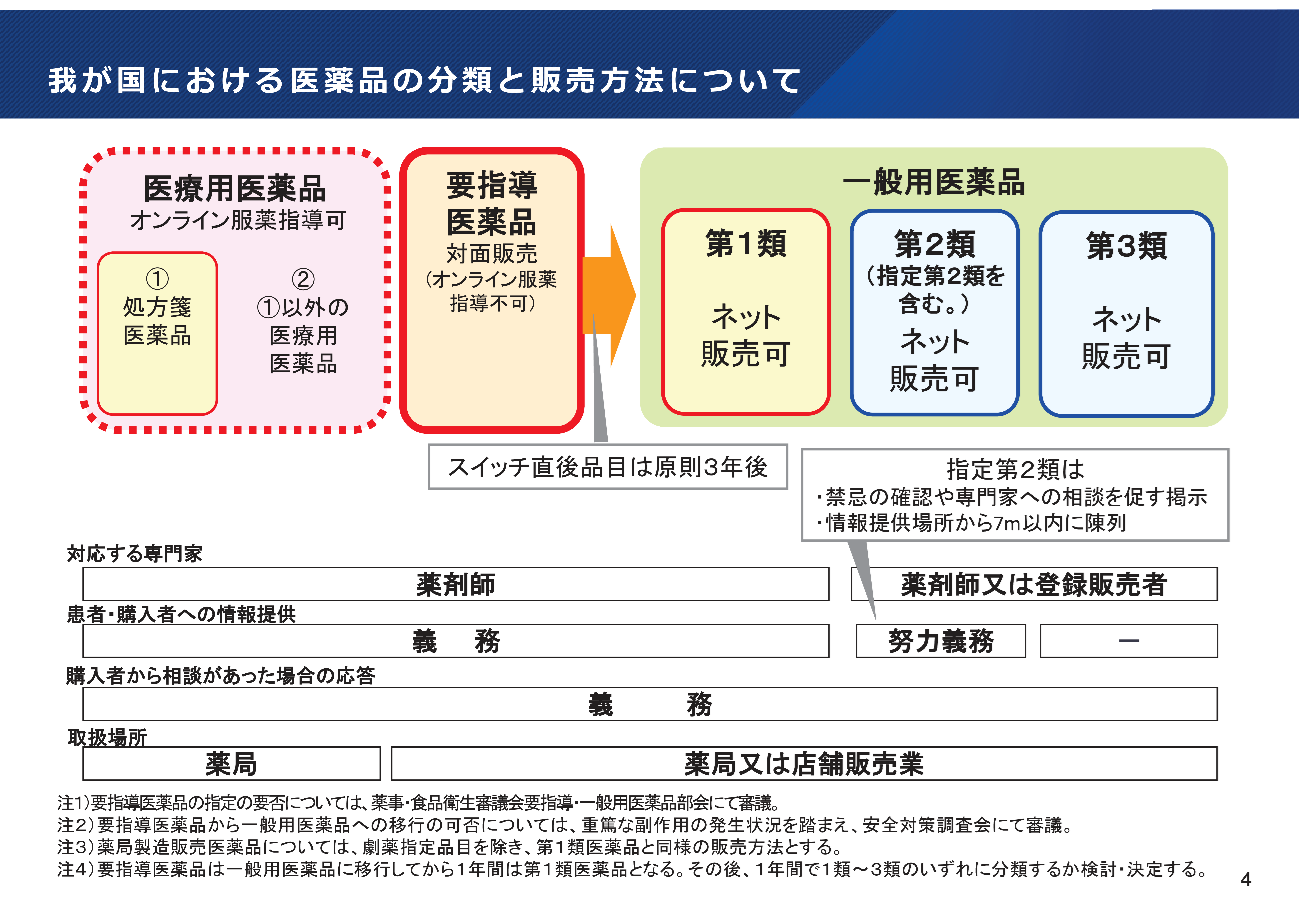

上図は、OTC医薬品の販売について、まとめたものです。

要指導医薬品は、初めてOTC医薬品として承認されて定められた安全性調査期間(スイッチOTCでは、原則3年間、ダイレクトOTCでは、その再審査期間)が終了していないもの、劇薬指定を受けているOTC医薬品が該当し、薬剤師による対面販売が求められています。

一般用医薬品は、その安全性により、薬剤師でなければ販売できない第1類医薬品から、薬剤師または登録販売者が販売する第2類医薬品、第3類医薬品の区別があります。

登録販売者は、都道府県が実施する試験に合格して、登録されて一般用医薬品の中の第2類医薬品、第3類医薬品の販売に従事することが認められた者です。

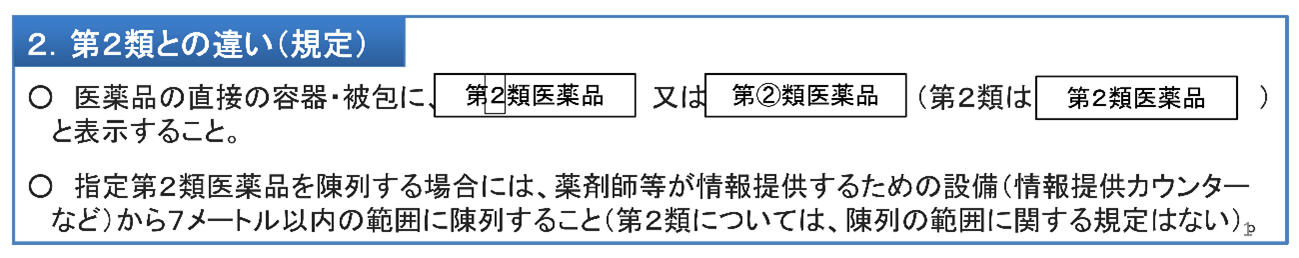

第2類医薬品のなかで、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの(薬事法施行規則第210条第5号)は、指定第2類医薬品とされて、下図のように、表示、販売に特別な規定があります。

<引用>一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会(第2回)(平成25年2月27日)資料12)

<参考>

1)厚生労働省 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年2月9日) 一般用医薬品等(OTC医薬品)の在り方について

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001206970.pdf

2)一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会(第2回)(平成25年2月27日)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002w4wd-att/2r9852000002w511_1.pdf

■ダイレクトOTCとスイッチOTC

新しく承認されるOTC医薬品には、ダイレクトOTCとスイッチOTCがあります。

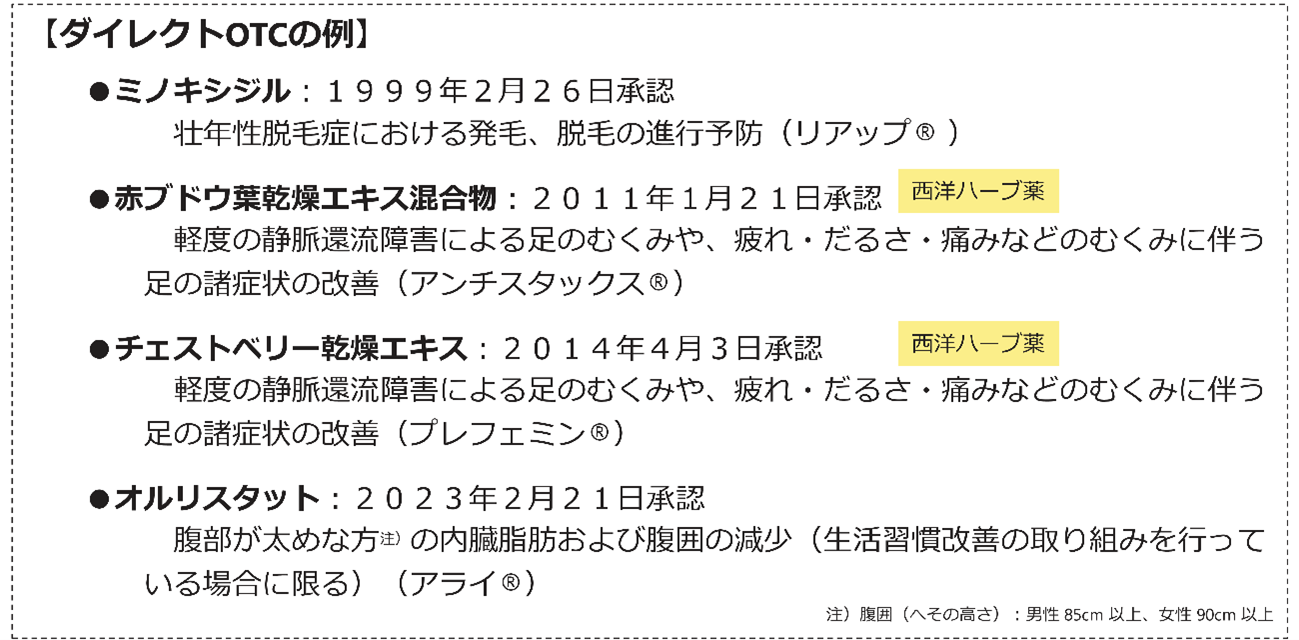

〇ダイレクトOTC

医療用医薬品として承認されていない新有効成分含有医薬品が、ダイレクト(直接)に要指導・一般用医薬品として承認されるものです。ダイレクトOTCは再審査の対象となり、製造販売後調査の期間は、再審査期間にあわせて設定される(新有効成分8年、新効能・新用量4年、新投与経路6年)

<引用>厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会(令和6年2月9日)

資料3「一般用医薬品等(OTC医薬品)の在り方について」3)

〇スイッチOTC

医療用医薬品のうち、副作用が少なく安全性の高いものをOTC医薬品に転用(スイッチ)したものを「スイッチOTC医薬品」といいます。

承認後、市販後一定期間(原則として 3 年間)、副作用等に関する市販後調査を調査計画書に従い実施することが求められています。

2025年5月30日の時点で98成分がスイッチされています。

具体的成分名については、厚生労働省のスイッチOTC医薬品有効成分リスト

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001524801.pdfをご覧ください。

過去、骨太の方針において、OTC医薬品、OTC検査薬の拡大、スイッチ化について、何回も盛り込まれているので、今後もスイッチ成分の増加が想定されます。

<参考>

3)厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会(令和6年2月9日)

資料3「一般用医薬品等(OTC医薬品)の在り方について」https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001206970.pdf

■今後の規制について

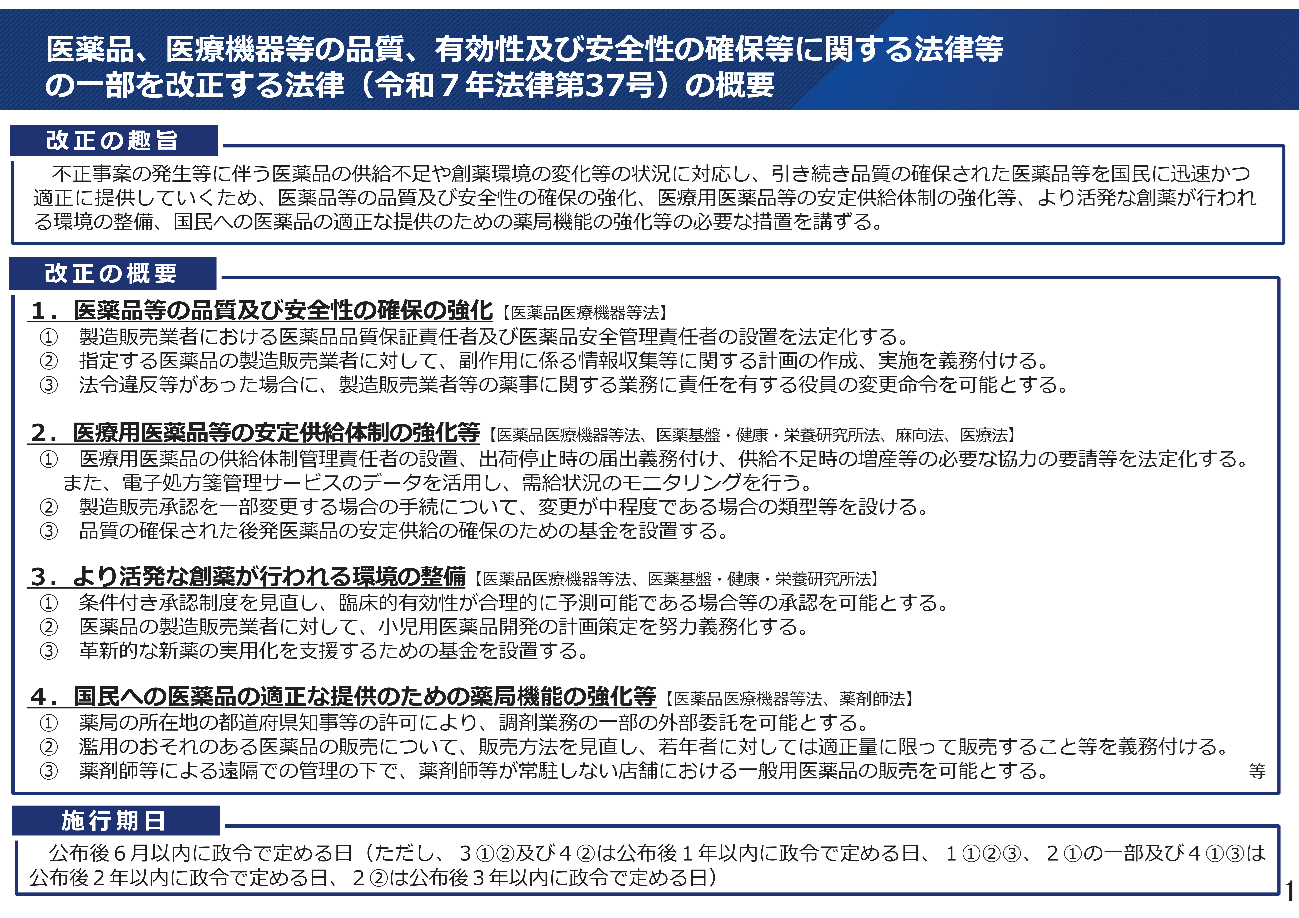

令和7年5月21日公布の薬機法等の一部を改正する法律により、上記のOTCの販売に大きな変更がなされることとなりましたので、以下に、厚生労働省の資料に従って説明します。

<引用>令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について4)

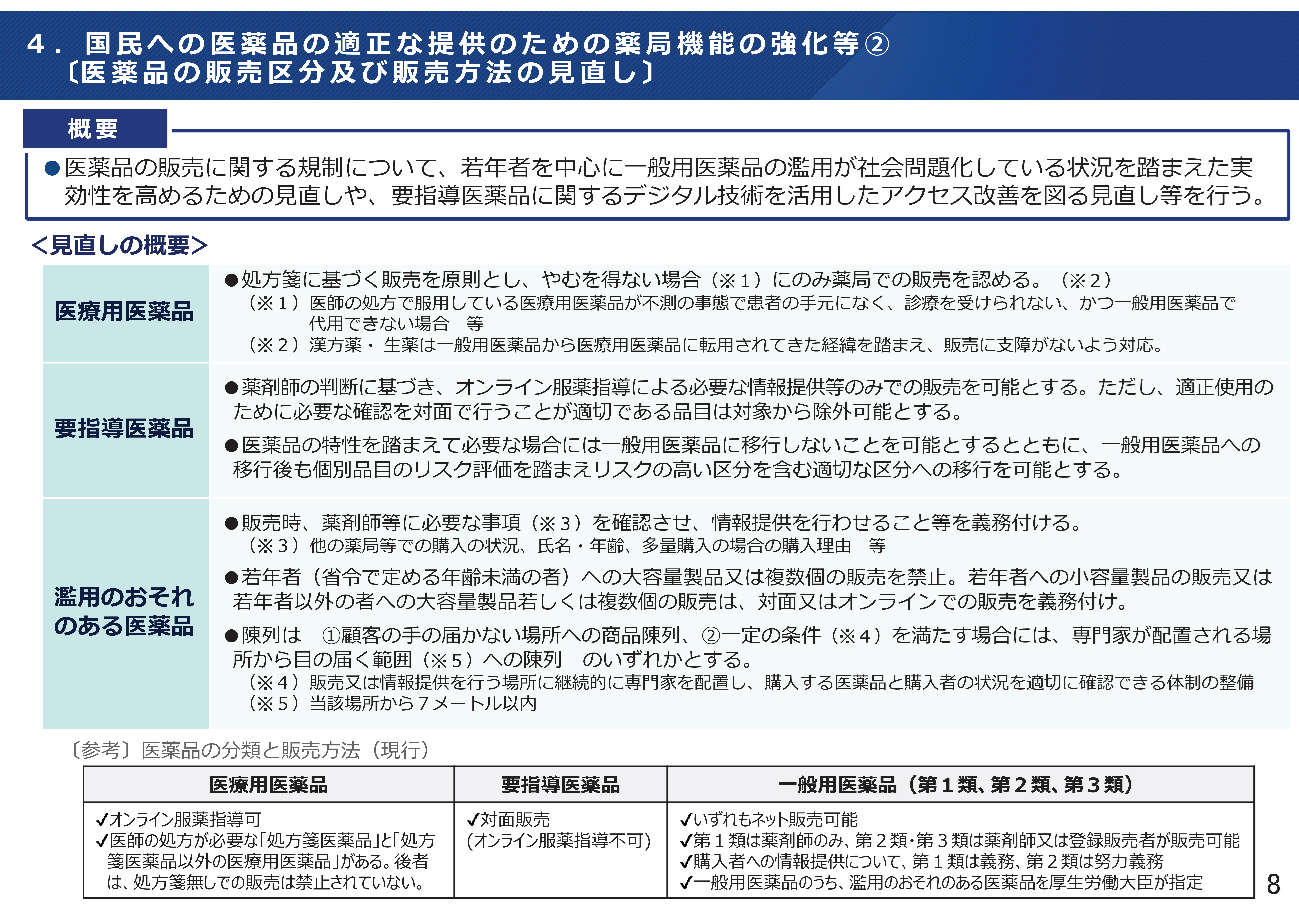

上図の4. 国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等のなかの②で、〔医薬品の販売区分及び販売方法の見直し〕が行われています。見直しの概要は、次の図で説明されています。

<引用>令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について4)

〔医薬品の販売区分及び販売方法の見直し〕

医薬品の販売に関する規制について、若年者を中心に一般用医薬品の濫用が社会問題化している状況を踏まえた実効性を高めるための見直しや、要指導医薬品に関するデジタル技術を活用したアクセス改善を図る見直し等を行うとされています。

〇要指導医薬品

・薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導による必要な情報提供等のみでの販売を可能とする。ただし、適正使用のために必要な確認を対面で行うことが適切である品目は対象から除外可能とする。(特定要指導医薬品の新設)

・医薬品の特性を踏まえて必要な場合には、要指導医薬品から一般用医薬品に移行しないことを可能とするとともに、一般用医薬品への移行後も個別品目のリスク評価を踏まえリスクの高い区分を含む適切な区分への移行を可能とする。

〇濫用のおそれのある医薬品(指定濫用防止医薬品:OTC医薬品と薬局製造販売医薬品から指定)の新設。

・販売時、薬剤師等に必要な事項(※3)を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付ける。

(※3)他の薬局等での購入の状況、氏名・年齢、多量購入の場合の購入理由等

・若年者(省令で定める年齢未満の者)への大容量製品又は複数個の販売を禁止。若年者への小容量製品の販売又は若年者以外の者への大容量製品若しくは複数個の販売は、対面又はオンラインでの販売を義務付け。

・陳列は①顧客の手の届かない場所への商品陳列、②一定の条件 (※4) を満たす場合には、専門家が配置される場所から目の届く範囲 (※5) への陳列 のいずれかとする。

(※4)販売又は情報提供を行う場所に継続的に専門家を配置し、購入する医薬品と購入者の状況を適切に確認できる体制の整備

(※5)当該場所から7メートル以内

以上の改正がもりこまれています。公布日(令和7年5月21日)から1年以内で、政令で定める日に施行になる予定です。

<参考>

4)令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58083.html

概要資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001403559.pdf