基礎的医薬品と安定確保医薬品について

基礎的医薬品は、平成28年度薬価制度改革から試行的に導入された制度で、保険医療上の必要性が高く、医療現場において長期間にわたり広く使用されて有効性・安全性が確立されている医薬品であって、継続的な市場への安定供給を確保する必要があることから薬価上の措置が行われた医薬品群です。1)

一方、安定確保医薬品とは、日本医学会傘下の主たる学会の各専門領域において、医療上必要不可欠であって、汎用され、安定確保が求められる医薬品として提案されたもので、我が国の安全保障上、国民の生命を守るため、切れ目のない医療供給のために必要で、安定確保について特に配慮が必要とされる医薬品を呼びます。2)

今回は、基礎的医薬品と安定確保医薬品について現在行われている議論と要件についてまとめます。

1.基礎的医薬品

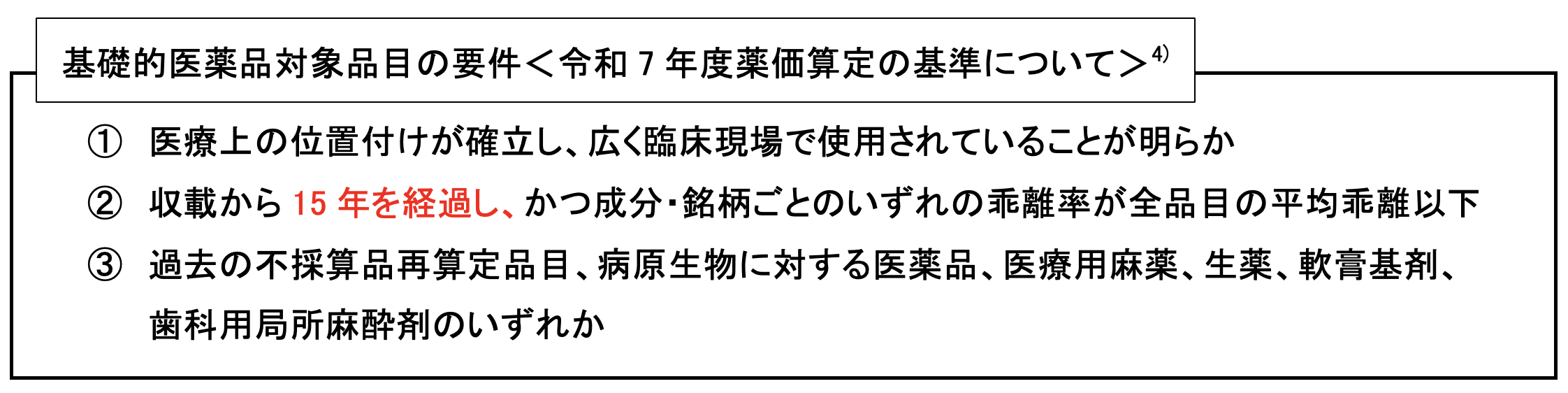

医療上必要性が高い医薬品については継続的な安定供給を確保する必要がありますが、長期に薬価収載されている一部の医薬品では、製造原価の上昇、市場取引価格の低下等により、継続的な安定供給が困難な状況に陥るものが出てきています。このため、次の全ての要件を満たす医薬品については、薬価制度上、「基礎的医薬品」として取り扱い、最も販売額が大きい銘柄に価格を集約し維持するなどして、安定供給の確保を図っています。3)

加えて、令和4年度薬価制度改革により、安定確保医薬品のうち優先度が高い品目(カテゴリAに分類されている品目。ただし、Z期間終了前のものを除く。)について、一定要件の下、「基礎的医薬品」として取り扱うこととしています。

基礎的医薬品に該当する医薬品は低薬価品の特例として薬価改定前の薬価を維持する改定ルールとなっています。(ただし、全ての既収載品の平均乖離率を超えない場合に限る)この改定ルールは「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)において、「医療上の必要性を踏まえた後発品を始めとする医薬品の安定供給確保(中略)を図る。」とされていることなどを踏まえ、令和6年度薬価制度改革において改正された内容になります。下記が、令和6年度薬価制度改革時に改正された具体的内容です。5)

・収載からの経過期間に関する要件について、25年から15年に短縮することとする。

・乖離率の要件等により基礎的医薬品から外れた品目については、その後の改定時に再び基礎的医薬品となった場合であっても薬価の引上げは行わず、改定前薬価を維持することとする。

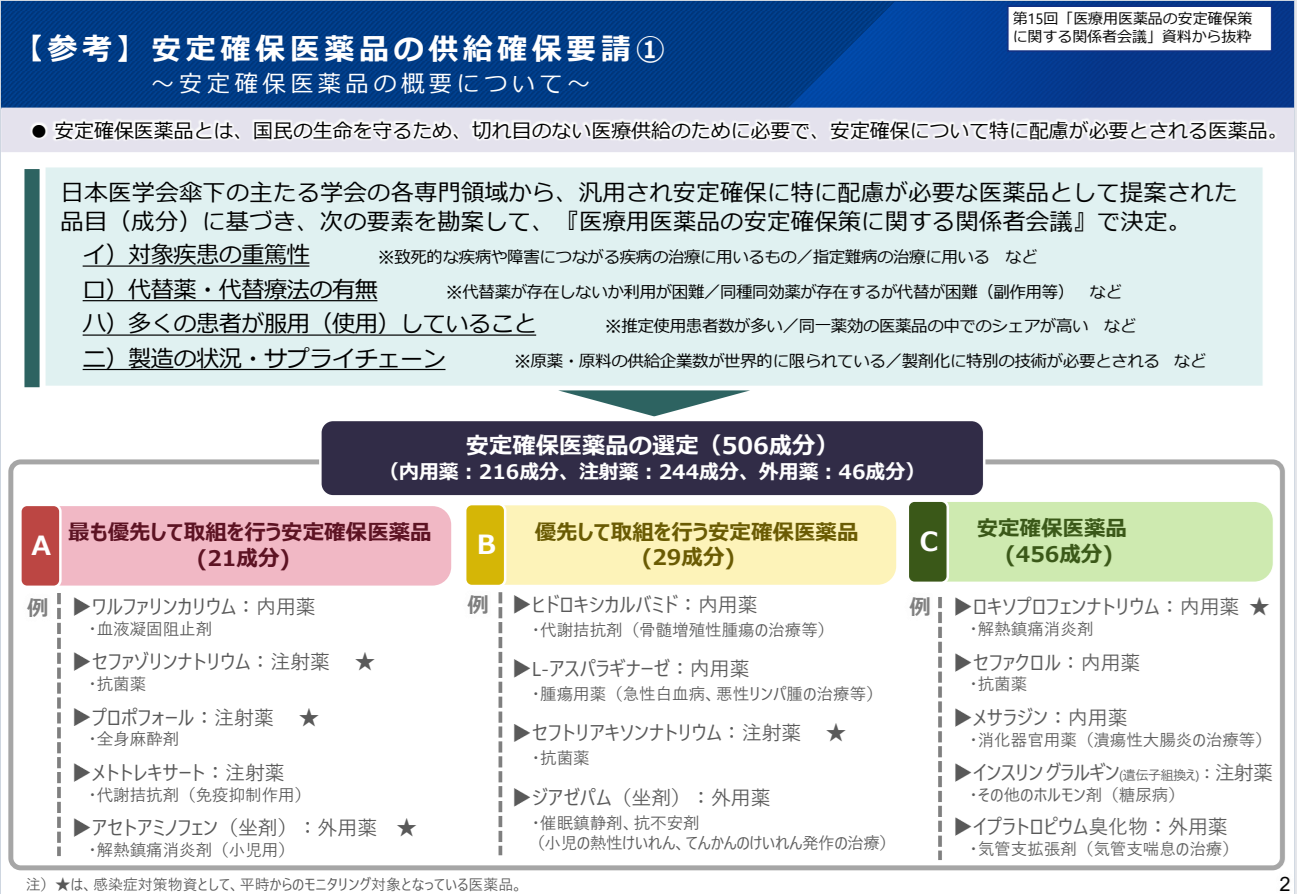

2.安定確保医薬品

医薬品製造や流通に関するステークホルダーや有識者から構成される「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」において、日本医学会傘下の主たる学会の各専門領域から、汎用され安定確保に特に配慮が必要な医薬品として提案された品目(成分)に基づき、次の要素を勘案して、令和3年3月に506成分が安定確保医薬品として選定・リスト化6)されることになりました。7)

イ)対象疾病の重篤性

ロ)代替薬・代替療法の有無

ハ)多くの患者が服用(使用)していること

ニ)製造の状況・サプライチェーン

また、選定された安定確保医薬品については、対応の優先順位を付けることとされました。

(1)最も優先して取組を行う安定確保医薬品(カテゴリA):21成分

(2)優先して取組を行う安定確保医薬品(カテゴリB):29成分

(3)安定確保医薬品(カテゴリC):456成分

この安定確保医薬品のリストについては、選定・分類から3年が経過し、その間に、医療の進歩とともに治療ガイドラインの改定が行われていること等から、令和6年11月に実施された「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の議論において見直し方針が決定されました。

今回の見直しにおいても、前回同様、日本医学会の協力の下、医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議で全体的な方針及び品目・カテゴリの最終決定を担当し、「安定確保カテゴリ分類ワーキンググループ」で個別品目の選定及びカテゴリ分類の検討を行うとされています。7)

今回の見直しにおける品目の選定及びカテゴリ分類のための要素について

①現在の安定確保医薬品については、「対象疾患の重篤性」、「代替薬・代替療法の有無」、「製造の状況・サプライチェーン」、 「多くの患者が服用(使用)していること」の4要素を勘案し、品目選定及びカテゴリ分類がなされている。

今回の見直しにおいても当該4要素を勘案し決定することとするが、必要な品目について漏れなく安定確保医薬品に選定する観点から、選定においては、主に「対象疾患の重篤性」、「代替薬・代替療法の有無」、「製造の状況・サプライチェーン」を評価し決定することとする。一方、安定確保に係る取組を行う際の優先順序付けを行う必要もあることから、カテゴリ分類においては、 「多くの患者が服用(使用)していること」も加えた、当該4要素を総合的に勘案し、決定する。

②令和3年の選定時においては、安定確保に係る取組を行う際の優先順序付けとしての目的を重視し、各学会10成分を目安に検討を依頼したが、今回の見直しにおいては、各学会10成分を目安としつつも、必要な品目については10成分に限らず提案可能とする。また、学会への依頼に際しては、臨床現場の実情も考慮の上、各品目の優先順位及び選定・優先順位付けの理由を付記いただくこととする。

今回の見直しにおける供給確保措置等の要請について

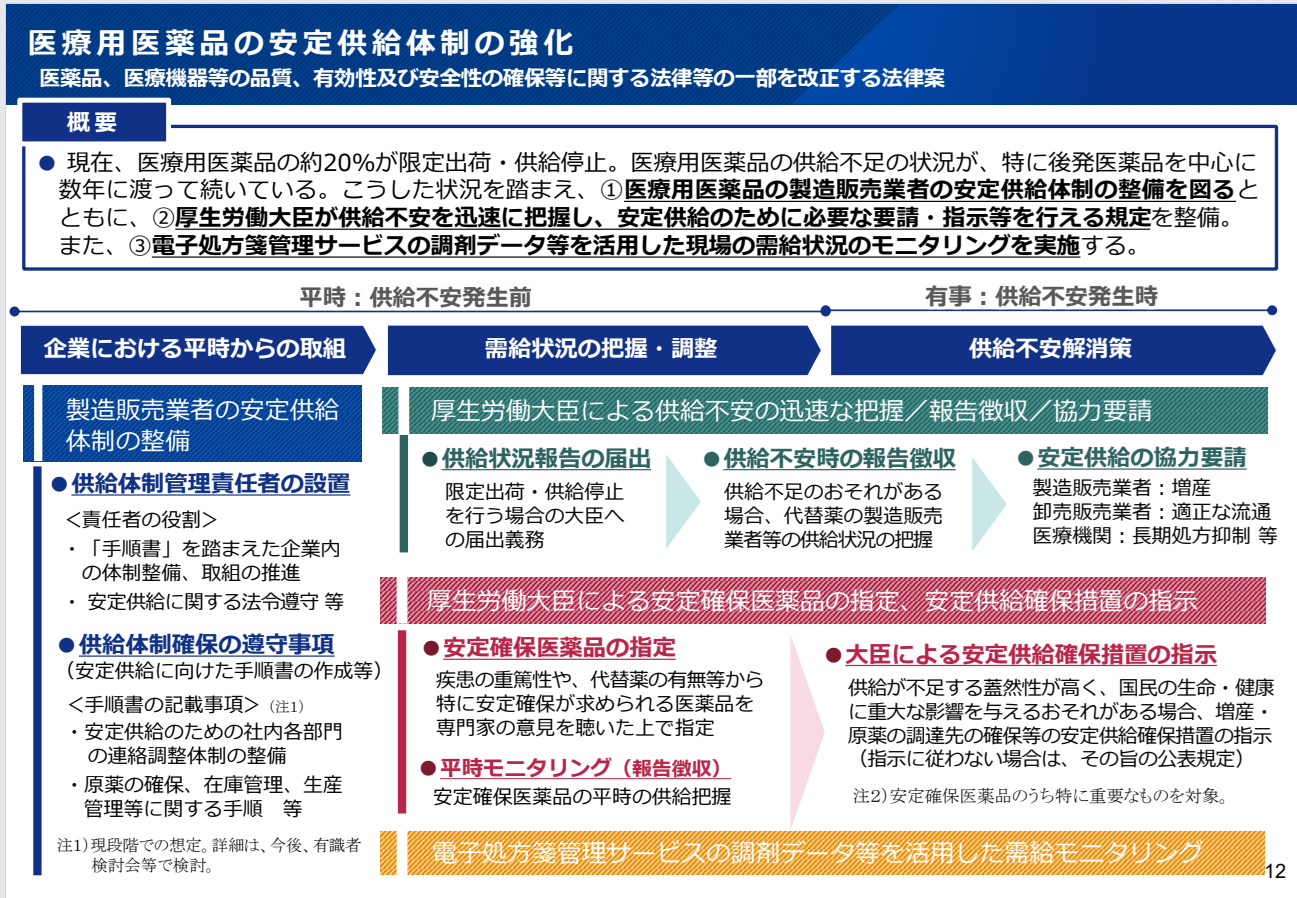

安定確保医薬品について、供給不足のおそれがある場合、法令上、感染症対策物資と同様に、次のような措置を講ずることができるようにするとともに、サプライチェーン強靱化の観点から必要な要請を行えることとする。

・ 生産促進等の要請(カテゴリA・B)

・ 報告徴収 (平時からのモニタリング)(カテゴリA・B・C)

供給確保措置等の要請については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等の一部を改正する法律(令和7年5月21日公布)と共に改正された、医療法の第三十七条、第三十八条に記載がされています。医療法には、特定医薬品であって、その安定的な供給の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定する「供給確保医薬品」が定められました。また、更に供給確保医薬品のうち、その安定的な供給の確保を図ることが特に重要なものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定する「重要供給確保医薬品」についても記載があります。それぞれ、「供給確保医薬品」は安定確保医薬品に相当し、「重要供給確保医薬品」は安定確保医薬品のカテゴリAとBに相当する医薬品になります。8)9)

今後、「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」及び「安定確保カテゴリ分類ワーキンググループ」において新たな安定確保医薬品の選定について引き続き議論されることとなります。また、供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の指定に関することについては、厚生科学審議会の「医療用医薬品迅速・安定供給部会」の中で議論されていくことになります。10)

<参考>

1) 日本ジェネリック製薬協会 知っ得!豆知識 基礎的医薬品とは

https://www.jga.gr.jp/jgapedia/column/_19353.html

2) 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 取りまとめ(令和2年9月)

https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/000676422.pdf

3) 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第234回) 薬-1-参考

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48695.html

4) 令和7年度薬価改定の基準について

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001416107.pdf

5)中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第222回) 薬-1-参考1

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00086.html

6) 安定確保医薬品リスト(令和3年3月26日)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17728.html

7) 第18回医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 資料1

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45464.html

8) 令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58083.html

9) 中央社会保険医療協議会 総会(第605回) 資料総-13

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html

10) 令和7年度第1回厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会 資料2

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58515.html