進化する「くすりのしおり」~スマホ時代の情報提供~

くすりのしおりミルシル推進事業担当部長

津田 隆

●はじめに

くすりの適正使用協議会(協議会)は1989年に創立され、「誰もが健康な生活を実現するため、信頼できる情報をもとに判断し、行動できる社会を目指す」をビジョンに掲げ、活動を行っています。その活動の柱の1つとして医療用医薬品の患者さん向け情報「くすりのしおり」の提供があります。現在、「くすりのしおり」は180社を超える製薬企業に支えられ、日本語版は内服剤、外用剤、注射剤を含め14,000以上作成されています。また、英語版もすでに日本語版の7割以上で作成されています。日本ジェネリック製薬協会(GE薬協)会員企業にもご協力をいただいており、感謝申し上げます。

●「くすりのしおり」の変遷

「くすりのしおり」が考案される前の1980年代、1990年代は、患者さんに医薬品の名前すら教えられない時代でした。協議会では医薬品の情報を患者さんに適切に伝えることが重要であると考え、医療機関でのパイロットを経て1997年、患者さんと医療者とのコミュニケーションを促進するツールとして「くすりのしおり」の提供を始めました。当初は医療者を通じて患者さんへ情報提供することを目指し、医療関係者に対してのみCD-ROMで提供していました。その後、パスワード付きでホームページに掲載しましたが、2003年にはパスワードを不要として、一般の方にも直接見てもらえるようにしました。

●医薬品情報も患者さんが直接スマホで検索する時代

現在、協議会サイトでの「くすりのしおり」の閲覧数は毎月500万PV程度に上っています。

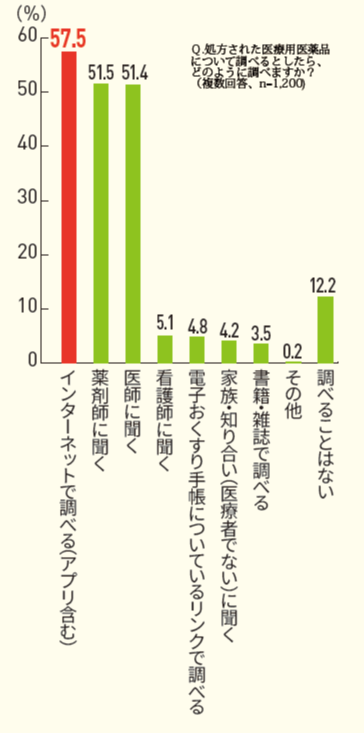

協議会が2020年に、一般の方1,200名を対象に実施したWEBアンケート調査で、処方された医療用医薬品に関する情報入手先について聞いたところ(複数回答可)、「インターネットで調べる」と答えた方が「薬剤師に聞く」、「医師に聞く」と同程度に多いという結果でした(図1)。協議会の別の簡単なWEBアンケート調査では、「くすりのしおり」の閲覧者の約75%が一般の方で、そのほとんどが患者さんまたはその家族であることがわかっています。また、実際の「くすりのしおり」サイトへのアクセス経路を見てみると検索エンジン経由が94%と圧倒的に多く、アクセス媒体としてはスマートフォン(スマホ)が84%と大多数を占めています。当初は、医療関係者向けに限定して提供していた「くすりのしおり」は、時代の変化と共に、今や月間数百万の患者さんまたはその家族が直接、閲覧しています。

●くすりのしおりミルシルサイト

製薬企業は、「くすりのしおり」のほかにも患者向けのわかりやすい説明資材を数多く作成し、医療現場に提供しています。いわゆる患者指導箋といわれる、使用方法や副作用の自覚症状の注意などを記載した資材のほか、疾患情報や使用方法を解説した動画など、患者さんにとっても役に立つ情報が数多く作成されています。一方、これらの膨大な数の患者向け資材は、簡潔でわかりやすく作られているにもかかわらず、必ずしも患者さんには届いていないとの指摘があります。また、これらの患者向け資材は製薬企業が医療機関に提供し、医療関係者を経由して患者さんに提供される形が中心になっていますが、医療機関、特に薬局においてはこれらを適時に入手できていないケースも少なくないこと、数も多く管理も難しいことなども指摘されています。

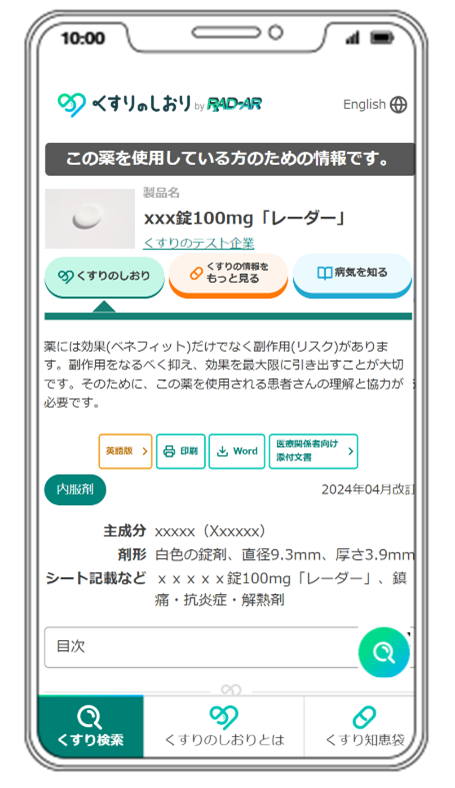

協議会では、多くの患者さんまたはその家族がインターネットで医薬品の情報を探しており、「くすりのしおり」サイトに毎月数百万人の方が訪れているのであれば、「くすりのしおり」を入口として、患者向け資材を連携させてはどうかと考え、2022年4月に、製薬企業が作成・提供している患者向け資材に誰もが容易にアクセスできるポータルサイトとして「くすりのしおりミルシルサイト」を構築・公開しました。また、当サイトはスマホで見やすいデザインを採用することにしました(図2)。

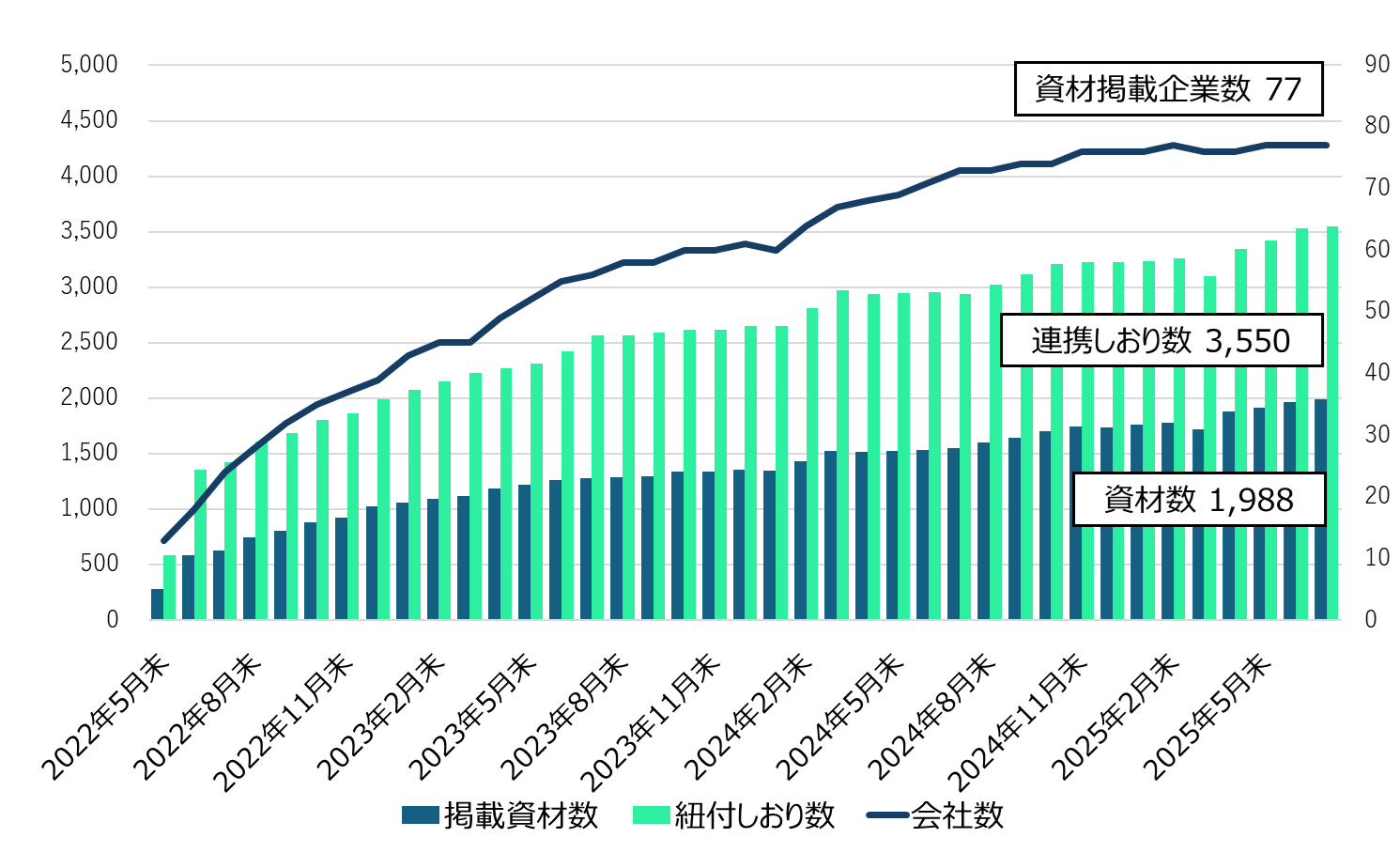

「くすりのしおりミルシルサイト」公開以来、GE薬協会員企業はじめ、各製薬企業のご協力により、2025年7月末現在、77社が何らかの患者向け資材を連携登録していただいており、「くすりのしおり」全体の25%に資材が連携されている状況にまで育ってきました(図3)。

一方、製薬企業の中には自社で作成した患者向け資材を当サイトに掲載するにあたり、さまざまな社内のルールや障壁があり、躊躇されている企業があることも事実です。その中には、製品名を明記した資材は広告に当たるのではないか、また、医療用医薬品の情報提供は医療関係者が行うことが望ましく、患者さんへの直接的な情報提供は適切でないのではないかと悩まれている企業もあると聞いています。

●広告には非該当

第三者である協議会の「くすりのしおりミルシルサイト」は、掲載する資材の内容が医薬品の適正使用に資するための患者さん向けの情報である限り、たとえ、製品名を記載された資材であっても顧客を誘引するための手段としての性質を有しないことが明らかであり、薬機法上の規制対象となる広告には該当しないことを規制当局にも確認しています。

●患者さんへの直接の情報提供

医師、薬剤師から十分な情報提供がなされることが医薬品の適正使用に重要であることに変わりないものの、一般の方も医薬品情報を当たり前のようにスマホで調べる時代になりました。インターネットやSNS上には医薬品に関する情報も溢れ、その中には不正確な情報も存在します。そのような時代であるからこそ、製薬企業が作成する信頼出来る情報である「くすりのしおり」や、それに連携した患者向け資材を、誰もがいつでも確認出来るようにしておくことが重要であると協議会では考えています。

●デジタル社会に対応した情報提供

薬剤師からはすでに「くすりのしおりミルシルサイト」を活用しているとの声もいただいています。その中には「吸入薬等の服薬指導で端末のデスクトップに動画のリンクURLを設定して活用している」や「よく使用している冊子の資材が手元にないときに当サイトから印刷して使用している」などがあります。

さらに、医療現場においては、今後オンライン診療・服薬指導が本格的に進んでいく中で、デジタル資材の活用が必要不可欠となることが予想されます。

協議会では以前より、「くすりのしおり」の情報をデータベース化して、医療系システム企業にも提供しており、電子カルテ、薬歴管理システムや電子版お薬手帳など、70を超えるさまざまなシステムに搭載され、閲覧出来るような仕組みが構築されています。既に一部のシステムでは、連携している患者向け資材のデータの搭載も始まっており、今後、オンライン診療・服薬指導の普及に伴ってその利用価値は益々広がっていくのではないかと期待しています。

●おわりに

「くすりのしおりミルシルサイト」は、信頼できる情報を誰でもいつでも確認できるようにすることで、その情報をもとに患者さんと医療者のコミュニケーションが充実し、副作用の回避や早期発見、薬の最大限の効果発揮につながることを目指しています。今後も製薬企業のみなさまと一緒に時代に即した情報提供のあり方について考えていきたいと思います。

[くすりのしおり検索サイト]https://www.rad-ar.or.jp/siori/