地域フォーミュラリ

フォーミュラリの基本的事項に関しては、JGAニュース2019年4月号(No.132)の同コンテンツに記載しているのでそちらもご参照いただければと思います。1)

●フォーミュラリの成り立ちと定義

成り立ちとしては、1990年代に提唱されたEBM(根拠に基づく医療)の普及が背景にあります。欧米ではすでに地域フォーミュラリが導入されており、イギリスのNICE(国立医療技術評価機構)などがガイドラインを発行しています。日本では、厚生労働省の特別研究事業や日本フォーミュラリ学会の活動を通じて、地域医療への導入が進められてきました。

フォーミュラリについては、世界でも国々によって定義が異なり、我が国においては厳密な定義はありませんが、一般的には、「医療機関等において医学的妥当性や経済性等を踏まえて作成された医薬品の使用方針」を意味するものとして用いられています。2)

フォーミュラリの運用により、エビデンスを基にした医薬品の有効性や安全性評価が行われ、限られた医薬品が使用されることから、「薬物治療の質の維持・標準化」がなされます。また、後発医薬品を基準に組み込むことにより、経済的効果もあり、その両輪でメリットが考えられます。

地域フォーミュラリは、日本フォーミュラリ学会による「地域フォーミュラリの実践ガイドライン(2024年2月1日版)」によると、「地域医療で使用が推奨される医薬品リスト」とされています。また、学会ホームページでは、「患者に対してEBMに則りながら有効性、安全性、経済性などの観点から総合的に使用が推奨される医薬品集および使用指針」とも記載があります。3)

●フォーミュラリの導入と現状

フォーミュラリは当初、大学病院内で作成、適用される院内フォーミュラリが進められてきました。その後、これを地域へと波及させ、標準化を図る「地域フォーミュラリ」へと範囲を広げ運用が検討・実施されています。

地域フォーミュラリとは、地域の医療従事者が協働して、科学的根拠に基づき有効性・安全性・経済性を総合的に判断し、地域で推奨される医薬品リストを作成・運用する仕組みです。日本では、医師の処方権が強く、医薬品選定において個人の裁量が大きかったですが、近年の医療費増加や高齢化に伴い、標準的で効率的な薬物治療の必要性が高まっています。

現状では、山形県酒田地域、大阪府八尾市、茨城県つくば市など、複数の地域で地域フォーミュラリが実施されています。医師会、薬剤師会、病院などが連携し、推奨医薬品リストの作成や説明会の開催、医療機関への周知などが行われています。推奨薬の使用により、薬剤費の削減や処方の標準化が進み、患者アウトカムの改善にも寄与しています。

●政府の動き

政府の動きとしては、2015年、2016年の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」(以下、骨太の方針)では、生活習慣病治療薬等において「処方の在り方等について検討する」といったことが盛り込まれてきました。4)5)2019年6月には、中医協総会において、議論が開始されました。同時期の国会においてフォーミュラリについての質問がなされ、当時の首相答弁で「中医協において検討してまいりたい」旨が示されています。その後の議論では「使用ガイド付きの医薬品集」と名称変更され検討されてきましたが、導入に抵抗する意見もあり、導入の進捗はなかなか進まない状況でした。骨太の方針においては、2021年には記載がありましたが6)また、2022年~2024年では記載は見られませんでした。直近の2025年度では、持続可能な社会保障制度のための改革として「地域フォーミュラリの全国展開」や「医薬品の適正使用や後発医薬品の使用促進のみならず、医療費適正化の観点から地域フォーミュラリを普及する」旨が記載されています。7)

●地域フォーミュラリの実施について

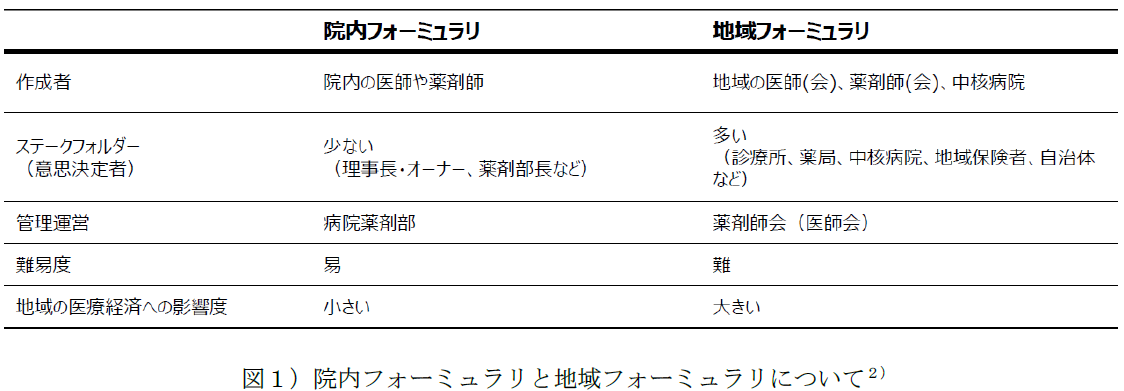

地域フォーミュラリの実施に関しては、日本フォーミュラリ学会の「地域フォーミュラリの実践ガイドライン(2024年2月1日版)」に詳細が記されているので参考にされたい。3)院内フォーミュラリと地域フォーミュラリでは、作成者やステークフォルダーが異なり、難易度や影響度も異なります。(図1)

地域フォーミュラリはステークフォルダーが多岐にわたります。実施主体は地域の医療機関の医師、病院・薬局薬剤師やその他地域医療を担う関係者からなる組織を設置し、医師会・薬剤師会など関係団体の協力を得ながら、関係者と合議をもって利益相反の開示を含め、透明性を確保して対応することが望ましいとされています。

また作成において、かつては「フォーミュラリは医薬品の使用・処方を制限するもの」との誤解がありました。同ガイドラインでは、「地域フォーミュラリは推奨薬」とされています。作成においても、前述の実施主体と同様に地域・病院の医師、病院・薬局の薬剤師などで組織化され、作成されるのが望ましく、また、経済性の観点からの後発品の選定についての考え方なども、ガイドラインには記載されています。また、これまでの実施事例の分析も紹介されています。

●課題と期待

課題としては、医師の処方権との調整、推奨薬の供給安定性、地域間の医療文化の違い、関係者間の合意形成の難しさなどが挙げられます。また、推奨薬の選定において、科学的根拠だけでなく、地域の実情や患者ニーズを反映する必要も考えられます。今後は、地域フォーミュラリの効果検証や評価指標の整備、全国的な普及に向けた支援体制の構築が求められます。

地域フォーミュラリは、地域包括ケアシステムの一環として、医療の質と効率を高める有効な手段であり、今後の医療政策において重要な役割を果たすと考えられています。

1) JGAニュース 2019年4月号 知っ得!豆知識 「フォーミュラリ」

https://www.jga.gr.jp/information/jga-news/2019/132/07.html

2) 厚生労働省:令和3年12月8日 中央社会保険医療協議会 総会(第503回) 総-4-2

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000863579.pdf

3) 日本フォーミュラリ学会『地域フォーミュラリの実施ガイドライン(2024年2月1日版)』(TOPページからダウンロード)

https://formulary.or.jp/

4) 経済財政運営と改革の基本方針2015(平成27年6月30日閣議決定)

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2015/decision0630.html

5) 経済財政運営と改革の基本方針2016 (平成28年6月2日閣議決定)

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2016/decision0602.html

6) 経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2021/decision0618.html

7) 経済財政運営と改革の基本方針2025(令和7年6月13日閣議決定)

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/decision0613.html