医薬品の適正流通(GDP)ガイドライン

世界中で気候変動による温暖化が加速し、日本では猛暑日の日数が過去最高を更新し、一方では極端な豪雨による土砂災害が頻発しております。

気象庁のHP1)によると統計を取り始めた1875年(明治8年)の東京都の8月1ヶ月の最高気温の平均値は29.4℃でしたが、2025年(令和7年)のそれは34.4℃と150年の間で5℃も8月の平均最高気温が上昇しています。

日本薬局方では、医薬品の貯法として室温を1℃~30℃、冷所保存を1℃~15℃が示されています。

また、医療用医薬品は、加速試験(高温40℃、高湿度75%で6ヶ月)で安定性が確認されているので、現状では保存条件がそれほど問題とはなりませんが、上記記載の通り8月のほぼ毎日が猛暑日の昨今、温度管理が出来ていない車両の荷台の温度は40℃~50℃を超えると言われており、高温の車両で長時間にわたる保管は極力避けなければなりません。

そこで2018年(平成30年)12月に厚生労働省より事務連絡として「医薬品の適正流通(GDP)ガイドライン」2)(以下:本GLという)が発出され、第1章の「品質マネジメント」から第9章の「輸送」に至る詳細なガイドラインが策定されました。

2017年(平成29年)1月に発生したC型肝炎治療剤「ハーボニー」の偽造医薬品が正規流通経路へ流入し、最終的に患者さんへ渡ってしまい大きな社会問題となりました。

このような事案を防止する目的もあり、本GL策定のきっかけとなっております。

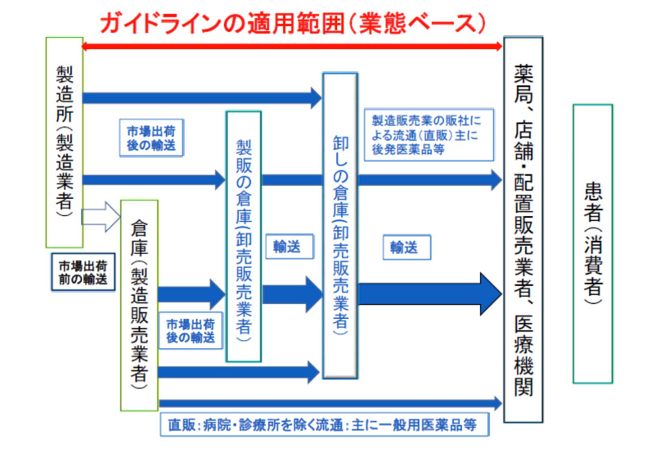

本GLの適応範囲は以下に示す通りです。図1)

図1

本GLの適応範囲は製造所から卸を経由して薬局・医療機関までがGDPの適応範囲になります。

本GLでは、組織体制を明確化し教育訓練を実施し、逸脱管理、苦情処理、回収処理、自己点検等を含む全てについて品質マネジメントを実施し、手順書・指図書・契約書・記録及びデータを文書化し保管する事が求められております。

既に大手卸では温度管理の一環として広大な物流倉庫内に温度マッピング専用のデータロガーを設置し、更にそのデータを集中管理し温度変化による逸脱防止を徹底しています。また卸から医療機関への、所謂ラストワンマイルにおいての温度管理の徹底も図っており温度ロガー付き保冷バックへ医薬品を収納し適切な保存条件の下、医療機関へお届けしております。

このような対応は医薬品の完全性を保持する上で極めて重要です。

近年、大手卸の中では本GLに準拠した上で、更に国際標準化機構が発行した品質マネジメントシステムに関する国際規格の「ISO9001」3)を取得し医薬品の品質管理の徹底を図っている卸もあります。

GDPガイドラインは現時点では、あくまで「ガイドライン」であり、GMP等のように省令で定められている訳ではありませんが、生命関連製品を取り扱うメーカー、卸としては医薬品の完全性を保持した上で医療機関へお届けする責務があります。

メーカー、卸の規模の大小を問わず、本GLに準拠した対応を取る事は、医療用医薬品への安心・安全はもとより、自社への信頼に繋がります。

1)気象庁HP:東京都の日最高気温年代別

https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s3.php?prec_no=44&block_no=47662&year=&month=&day=&view=a2

2)医薬品の適正流通(GDP)ガイドライン:厚労省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000466215.pdf